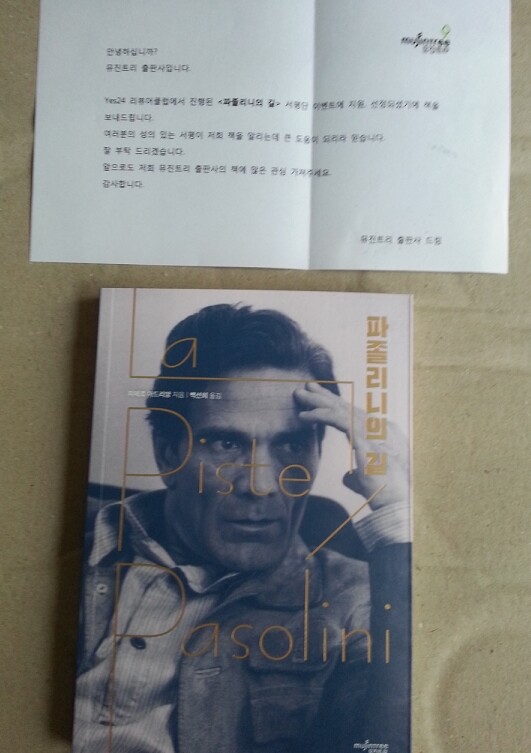

파졸리니의 길

작년에 제인 오스틴을 읽다가, 나의 나이가 오스틴을 넘었음을 알고 살짝 탄식한 적이 있다.

얼마전에는 프레디 머큐리가 지금 내 나이임을 알았고, 몇 년 후에는 신해철의 나이에 이른다는 것을 알았다.

소설가, 가수.

그들의 길지 않은 삶에서 눈부신 것들을 남기고 떠난 것을 알면

대중문화와 예술을 좋아하는 사람으로서 어떤 자극을 받기도 하는 것 같다.

본인이 어떤 예술에 종사하고 있는 건 아니지만, 지금 제대로 살고 있는가 하는 반추를 하게 하는 점이 분명 있다.

이탈리아의 영화감독 피에르 파울로 파졸리니.

1975년에 53세로 비극적으로 삶을 마친 그를 열렬히 좋아하고 신봉하는

사람이 있다.

피에르 아드리앙 이라는 이름의 프랑스인. 스물세살의 푸릇푸릇한 청년이다.

파졸리니에 대한 책을 언젠가 찾아보고 싶었는데 갑자기 이렇게 기회가 찾아왔다.

내가 미처 몰랐던 사실들을 알게 될 예감에 사뭇 설레였다.

특별히 파졸리니의 팬인 건 전혀 아니다. 오히려 두려움 같은 걸 살짝 품고 있는 인물이었다.

아우라 라는 말을 붙인다면, 세계 영화사에서 그에게 딱 어울리는 그런 느낌의 감독이었다.

작가가 스물세살의 새파란 젊은이라는 것도 무척 새로웠다. 이 책은 작가의 데뷔작이었고 문학계에서 상을 수상했다고 한다.

그래서 노련함 세련미 이런 것은 상대적으로 적지만,

푸릇푸릇함, 싱그러움, 열정과 패기가 갈피 내내 느껴지는 Young 한 에세이다.

파졸리니가 영화 감독이었을 뿐 아니라, 시인이고 글을 썼다는 것을 처음 알았다.

책과 간행물을 여러 권 펴냈고, <파졸리니의 글>을 통해 그가 어떤 삶을 살았는지를 알아가게 되었다.

이탈리아 북부의 한적한 전원마을에서 태어나 자랐고, 죽기 전까지 30년은 로마에서 살았다.

그는 자본주의와 부르주아에 반기를 들며 대량소비주의 사회를 경고하는 투쟁가의 삶을 살았다.

1970년대 이탈리아는 전쟁의 상흔에서 벗어나서 새로운 사회를 만들어가고 있었다.

이 과정에서 이탈리아의 훌륭한 전통과 유산이 많이 소실되어 가고 있었다.

파졸리니의 동생은 1945년에 정치 투쟁 활동 중에 살해를 당했다.

파졸리니도 훗날 같은 운명을 맞이하니 참 비극적인 형제였다.

이는 당시의 이탈리아가 얼마나 혼란스러운 정치 투쟁을 겪었는지를 상징하고 있기도 했다.

<살로 소돔의 120일>을 만든 이와 <마태복음>을 만든 영화감독이 같은 사람이라는 게 참 신기하다. 파졸리니의 영화들은 어느 하나 무난한 것이 없고 격렬한 쟁점을 담았다.

카톨릭 신자로 자라서 죽기 전까지 신앙에 대해 치열하게 고뇌했다는 것도 처음 알았다.

공개적으로 그는 교황청에서 배격을 당했고 반교권론자로 통했다.

그러나 파졸리니는 신을 믿고자 번민하였고, 그리스도의 삶을 동경했다.

마태복음의 차기작으로 ‘사도 바울’을 만들려고 준비했다는 사실을 처음 알아서 놀라웠다.

그가 일찍, 폭력으로 죽음을 당하지 않았다면 사도 바울 영화가 제작되었을 수도 있을 거란 생각에 안타까웠다.

책을 통해서 파졸리니가 살았던 1960년대, 70년대 중반의 이탈리아를 알 수 있어서 놀라웠다.

1991년생인 저자도 미처 잘 몰랐던, 과거의 이야기를 독자로서 같이 동참하는 기분이었다.

파졸리의 생애, 영화들, 책들, 죽음까지도 그냥 단순하게 정의내릴 수 없다는 걸 깨달았다.

작가 피에르 아드리앙은 불안증을 겪고 있어서 정신과에서 처방받은 약을 주기적으로 먹는다.

그가 불안증을 안고 있으면서 그랬기에 더욱 수십년전의 파졸리니라는 예술가에 이입함을 알 수 있었다.

파졸리니의 세계관과 이탈리아, 로마에 대해서 이 책으로 완전히 알 수는 없었다.

그러나 충분히 자극과 충격을 던져주었고, 기독교 신앙에 대해서 고뇌하고 번민하는 신학적인 이야기들이 많았다.

교리에, 성당이라는 공간에, 절기라는 명절에 박제된 종교가 아니라

자신의 영혼을 흔드는 신앙으로서의 종교에 대해 저자는 끊임없이 고민하고 있었다.

한 예술가를 동경해서 그의 발자취를 쫒는 책으로만 알았는데

한 영혼의 신을 향한 갈망과 질문들을 담은 책이어서 놀랐다.

작가의 이러한 태도는 감독, 작가였던 파졸리의 생애와 죽음과 겹쳐져 절묘하게 표현되고 있다.

여러 가지, 신학적인 이야기까지 생각해 보게 한

의미심장한 책이었다.

그러면서도 청춘의 순수함이 느껴지고

투박하면서 정직한 표현들이 마음을 정화시키는 듯 한 책

<파졸리니의 길> 이었다.

![]()

책 중에서

믿음도 희망도 없는 사랑을 줄 수는 있지만,

사랑 없는 믿음과 희망은 흉측해질 수 있다.

(파졸리니의 글에서 148쪽)

참고 견디는 메마른 씨앗:

주여, 저 또한 당신을 찾는 이들 가운데 있습니다.

자비를 베푸소서.

제가 당신의 사랑을 속삭였습니다.

그늘의 은총을 사랑하는 저는

마치 박쥐처럼

당신의 빛에 등을 돌렸습니다.

그리고 어둠 속에서 비틀거립니다.

제 손은 건전치 못한 사랑을 어루만지도 끝내 상처입습니다.

당신을 불러봅니다

어색하고 차가운 말로

식어버린 마음으로.

얼어붙은 제 기도를 다시 덥혀주소서;

이 영혼을 거둬주소서.

이 말을 음절로 끊어

당신의 그 가련한 지옥도 듣게 하소서.

그리하여 동료들의 죽음을

아파하게 하소서.

새벽이 어둠의 장막을 드리울 때

여명의 천둥이 울릴 때

기쁨에 취해 마시게 하소서.

(140쪽)

신앙은 불안과 비겁함, 부인 否認을 잉태하고 있는 싸움이다.

(146쪽)

나느 40년전 죽임을 당한 이 사람에게서 내가 오늘의 지성에게 기대했던 삶의 규칙을 많이 발견했다.

나는 그 시절 청년들에게 주는 그의 조언 하나하나를 나를 위한 것으로 간직한다.

그는 자신에게 편지를 보낸 청춘들에게 답장을 했다.

(264쪽)